23-го сентября в прокат выходит новый фильм Алексея Германа мл. «Дело»: драма об институтском профессоре, на которого заводят уголовное дело в ответ на публикацию в соцсети. Ленту не раз называли «первым открытым политическим высказыванием» со времен «Левиафана» (2014). С успешной картиной Андрея Звягинцева вполне удачно показанное в «Особом взгляде» Каннского кинофестиваля «Дело» не сравнится ни по мощи авторского голоса, ни по художественной ценности — это камерное кино, снятое «в перерыве». Однако в нем найдутся сильные сцены и интересные мотивы. Об этом и не только — в нашей рецензии.

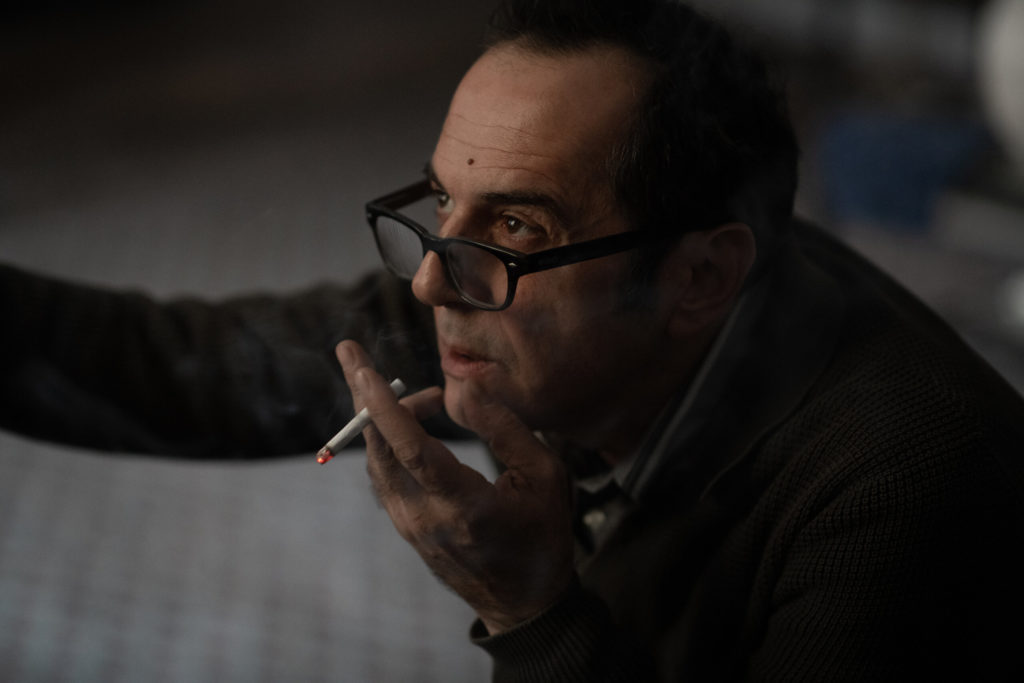

Профессор-литературовед Давид Гурамович (Мераб Нинидзе), специализирующийся на Серебряном веке, узнает от знакомого-подрядчика о том, что мэр растратил деньги на памятник Петру. Он обвиняет градоначальника в коррупции и публикует в интернете карикатуру, где тот сношается со страусом. Власть от «дружеского шаржа» остается не в восторге, так что на преподавателя заводят уголовное дело о хищении денег, предназначенных для научной конференции (конкретнее — присвоении стульев). Никаких денег скромный вечно курящий интеллигент с портретом Ахматовой над стареньким диваном, естественно, на себя не тратил, но в столкновении с купленной судебной системой этот факт нивелируется. Посетители квартиры Давида убеждают его пойти на мировую и получить «условку», в то время как честный филолог продолжает стоять на своем.

Новый фильм Германа мл. был сделан «между делом». Еще в 2018-м году началась работа над дорогой драмой «Воздух» — об отряде летчиц на фронте Великой Отечественной войны, однако из-за закрытия границ производство международного проекта встало. Тогда-то режиссер и взялся за реализацию написанного на пару с Марией Огневой (основной автор текста сиквела «Пиковой дамы») сценария, где действие практически не выходит за рамки одинокой квартиры протагониста. Поэтому снятое в пик пандемии камерное, аскетичное в художественных средствах и клаустрофобичное «Дело», все большие события которого остаются за кадром, приобрело дополнительной актуальности.

Герой сидит на домашнем аресте, ощущая сдавленность четырьмя стенами и скучая по ученикам — любой, кто несколько месяцев не выползал из дома, прочувствует его удрученное состояние на себе. Давид читает стихи собаке, запирается от соседей, жалующихся на протекшие трубы, встречается с распевающими Шевчука во дворе студентами и принимает ограниченный круг гостей: маму, бывшую жену, адвоката, медсестру, следователя и сантехника, с которым можно выпить коньяка. Из такого бессобытийного материала вполне мог бы сложиться slice of life, как было с атмосферным «Довлатовым» (2018). Тем не менее, политика тут всецело подчиняет потенциальную органику поэтики повседневности, — тоскливой, но не беспросветной.

Как бы ни открещивался постановщик от статуса политической работы, называя «Дело» социальной драмой, это фильм, в котором сюжетное и смысловое наполнение достигается критикой системы. Драма домашнего ареста Давида Гурамовича во многом синонимична делу Кирилла Серебренникова, также обвиненного в растрате бюджетных средств. Однако Герман мл., бывший поручитель коллеги, настаивает, что снимал не про него (сценарий был готов до нашумевшего процесса). В сущности универсальность истории подчеркивает общая трагедия двух режиссеров и героя фильма — все они не смогли доехать до умирающей в реанимации матери. Именно здесь экономные условия съемки становятся приемом — да, мы не видим, как Давид, покидая похожее на лабиринт место жительства (и заточения), мчит в больницу, зато мы воочию, в острых фазах и осиротевшем взгляде, наблюдаем опустошенность человека, потерявшего самое дорогое.

Главная проблема «Дела» заключается в том, что политический месседж поглощает все эмоциональные акценты. Упертость Давида Гурамовича, который бросается на любую несправедливость, как бык на красную тряпку, держит невыгодную дистанцию между ним и зрителем. Внешний локус контроля и непримиримость героя могут объясняться гиперкомпенсацией: друзей раз-два и обчелся, жена ушла к другому, дочь не хочет общаться с замкнутым в себе и, должно быть, строгим отцом. И все-таки фактические причины жажды протеста профессора не раскрываются в должной мере. Не признавать вину — правильно. Важно понимать, что за тобой правда. Важно иметь чем возразить проплаченным митингующим, собравшимся под твоими окнами. Важно также помнить, что есть и что-то еще, кроме тебя и твоего несогласия.

Мераб Нинидзе, любимый актер Германа мл., безумно фактурный 55-летний грузин, очень точно и нюансированно выводит образ интеллигента (постоянного героя режиссера), живущего строками поэтов Серебряного века. Пускай Давид умен и добросовестен, он возмутительно не следит за здоровьем, то мямлит, то многословен, где не надо, в конце концов, не может постоять за себя. Все это делает из него живого человека. Ему сопереживаешь, но его не понимаешь. Не понимаешь, кажется, обреченную на провал глупую упертость, заставляющую раз за разом говорить о том, какая коррупция плохая, и вывешивать плакат: «Мы все знаем, кто тут настоящий вор». Мы все знаем, что власти, сажающей за слова, бесполезно оппонировать пресловутым плакатом или каким-нибудь одиночным пикетом.

Как бы то ни было, внутренний надлом в фильме есть у всех. У медсестры (Светлана Ходченкова), которая желала бы сообщить о коррумпированности начальницы, но как-то боязно. У недавно вышедшего из декрета адвоката (Анна Михалкова), сильно устающей от косноязычия Давида. У следователя (Александр Паль), что испытывает к литературоведу интерес, подобный тому, что был у Порфирия Петровича к Раскольникову — он сопереживает, даже Оруэлла читал, так что все понимает, но помочь ничем не может. Такого сотрудника органов в жизни едва ли встретишь, но хочется верить. «Дело» — отчасти про наш мир морального релятивизма, где добро девальвируется кажущимся всесилием зла, тогда как зло иногда не всесильно, а иногда и вовсе не зло. Герои выпивают с тостом «Лучше, чем сейчас — не будет». Впрочем, кто его знает. Почасту нескладная и косая, противоречивая во внутренней логике драма о маленьком человеке оставляет кисло-сладкий привкус (и не совсем понятно, до какой степени это задумывалось): с одной стороны, заканчивается все хорошо, с другой — история в своем итоге оказывается скорее исключительной.