11 марта на российские экраны выходит новый проект режиссёра-мультипликатора Андрея Хржановского. Спустя 13 лет с момента выхода фильма «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину» (2008) мэтр отечественной анимации вновь берётся за адаптацию произведений классиков русской литературы. О том, почему выход мультфильма «Нос, или Заговор «не таких»» – это событие, а его просмотр обязателен для нас в эти нелёгкие времена, рассказываем в нашей рецензии.

Современное российское ТВ охотно, с большим энтузиазмом вбирает в себя всё новые и новые анимационные проекты от отечественных производителей, часть из которых умудряется «выстреливать» даже за рубежом (например, «Маша и Медведь»). Противоположно мультипликационному засилью на малых экранах, большие, особенно в нынешние ковидные времена, редко выносят на суд общественности что-то помимо продуктов студии «Мельница» или обновлённого «Союзмультфильма». В связи с этим появлению в кинотеатральном прокате вещей, отклоняющихся от стандартной парадигмы зрительского восприятия, или, проще говоря, авторских работ в анимации, придаётся незаслуженно мало внимания. Из подобного прежде всего на ум приходит «Гофманиада» (2016) Станислава Соколова, снятая (за 7 лет колоссальной работы!) методом кукольной анимации на том же «Союзмультфильме» и с успехом прошедшая по нескольким мировым кинофестивалям, но практически незамеченная у нас.

И дело тут даже не в том, устаревает ли подобный подход к созданию столь сложноорганизованных произведений. Незыблемое утверждение о том, что мультипликация – это преимущественно «детский» развлекательный формат, достаточно прочно сидит в головах современного российского кинозрителя. Новый проект советского и российского режиссёра Андрея Хржановского («Жил-был Козявин», «Стеклянная гармоника») «Нос, или Заговор «не таких»» служит ярким тому опровержением. Ярчайшим, если точнее. Даже подготовленного зрителя ждёт отнюдь не самое лёгкое испытание: настолько полновесным и многозначным произведением получилась картина, появление которой в наше время иначе как чудом не назовёшь.

Смотреть обязательно – но все ли поймут? Расставить все точки над «i» помогут три крайне абстрактных, но довольно наглядных тезиса. Первый из них – анаграмму «Нос – это сон» – режиссёр картины, а по совместительству и автор сценария (написанного вместе с Юрием Арабовым, бессменным сценаристом фильмов Александра Сокурова) сообщает буквально в самом начале истории. Сюжет представляет собой три разных сновидения, через которые пунктирной линией проходят два смыслообразующих для этого фильма произведения. Разумеется, это повесть «Нос» Гоголя, а также опера по мотивам, написанная в конце 20-х годов прошлого столетия композитором Дмитрием Шостаковичем. Почему «Нос»? Возможно, самый неоднозначный и абсурдный в своей трактовке текст русского классика заинтересовал Хржановского именно что своей абсурдностью, тем самым позволив нашему «советскому сюрреалисту» переконструировать исторические события таким образом, чтобы уместить в ленту колоссальное по своим объёмам высказывание о… впрочем, об этом чуть позже. Итак, сновидческая структура повествования не только сводит между собой Гоголя и Шостаковича, но также добавляет в их компанию знаменитого советского режиссёра Всеволода Мейерхольда, чуть позже к ним присоединятся Эйзенштейн, Булгаков и… товарищ Сталин! Что делает в этом винегрете из деятелей культуры вождь советского народа, да ещё и в компании своих сопартийцев, – вопрос, ответ на который можно получить, лишь разобравшись со вторым тезисом.

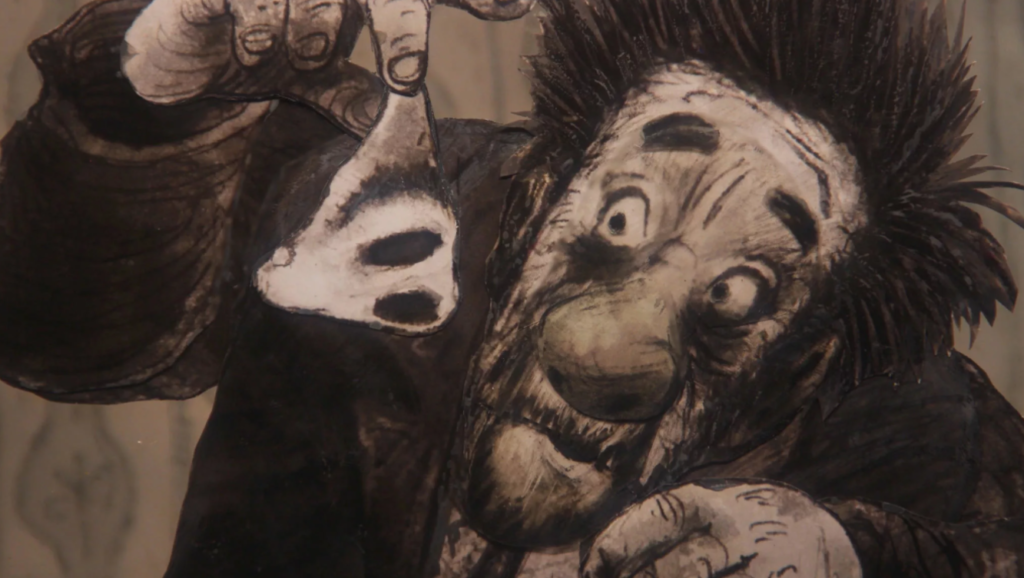

Второй тезис – «Нос – это химера» – означает органичный сплав, соединение. Главный инструмент художника – краски и кисти, и Хржановский, как мастер своего дела, смешивает между собой различные техники рисунка, оживляет карандашные эскизы, чёрно-белые фотографии 20-х годов и агитплакаты Родченко, наконец, вплетает в пространство картины персонажей с полотен Репина, Шагала, Кустодиева и других именитых русских художников (особняком стоит появление работ Пикассо, вносящее долю эротизма в общую вакханалию изобразительного искусства). На этом режиссёр, разумеется, не останавливается: среди действующих лиц то тут, то там проскальзывает вездесущий Пушкин-трикстер, как бы примеряя на себя личину то самого асессора Ковалёва, то редактора новостной газеты, куда Ковалёв приходит заявить о пропаже драгоценного органа. «Нос…» становится русским кинопаноптикумом, тем самым вынося пространство картины в область постмодернистского дискурса между творцом и властью. Во втором сновидении выясняется, что всё предыдущее действо – лишь опера, поставленная по Шостаковичу, на которую очень некстати прибыли Сталин и «его друзья». С этого момента безумный тон повествования приобретает ещё один оттенок: полушутливый, но до ужаса страшный разговор о «правильном» и «неправильном» искусствах. Под «Антиформалистический раёк» того же Шостаковича абсолютно невинное поначалу (хоть и явное) высмеивание советской власти вырастает в масштабный гимн о безжалостности сильных мира сего к художнику-авангардисту. Мрачный финал ленты – мемориал жертвам репрессий, поплатившимся за своё «инакомыслие». Барочное смешение страшного и смешного, невинного и пошлого – те эмоциональные горки, по которым предстоит прокатиться впервые смотрящему этот фильм.

Но всё ли так безвыходно, как кажется? Нет. Стоит лишь присмотреться внимательнее, заглянуть в сегодняшний день. Тезис третий – «Нос для «не таких»». Казалось бы, очевидная вещь: учитывая все культурные отсылки и метафоры, олицетворения и аллегории, необходимо безукоризненно знать русскую историю живописи, литературы, кино, музыки и т.д. Но дидактический посыл ленты происходит не из головного пафоса режиссёра, а из его любви к таким же «не таким». Опоясывают «Нос» снятые в формате игрового кино сцены, где летящий в вышине самолёт везёт на своём борту самого Хржановского, его друзей и коллег по цеху. Наум Клейман, Дмитрий Крымов, Юрий Рост, Чулпан Хаматова, Антон Долин – если вам близки эти лица по разуму и духу, то знайте: круг «инакомыслящих» всегда дружен и открыт новым его членам. Философский пароход отрастил себе крылья и взлетел ввысь, вознёс на недостижимую высоту славу и память былых лет. Преодоление смерти через бессмертие в искусстве и памяти народа, без боли и страха перед будущим.

Сегодняшний день грозит нам рыночным диктатом, ещё более страшным, чем диктат тоталитарного государства. В условиях непрекращающейся конкуренции, безостановочно генерирующегося контента, художнику, положившему на своё творение колоссальные затраты сил и времени, сложно достучаться до своего зрителя даже с самым неординарным заявлением. «Нос, или Заговор «не таких»» Андрея Хржановского – действительно событие, но его масштаб будет зависеть только от того, насколько зрители жаждут познать наш мир с иной, нетривиальной стороны, от того, насколько мы хотим быть частью нашей истории.