2-го июня в российском прокате состоялся релиз дебютной полнометражной режиссерской работы Алена Рене «Хиросима, моя любовь» (1959) – одного из основополагающих шедевров французской «новой волны», навсегда переписавшего мировой киноязык. Что именно делает этот фильм по-настоящему уникальным и почему именно сейчас так важно его посмотреть – читайте в нашей статье.

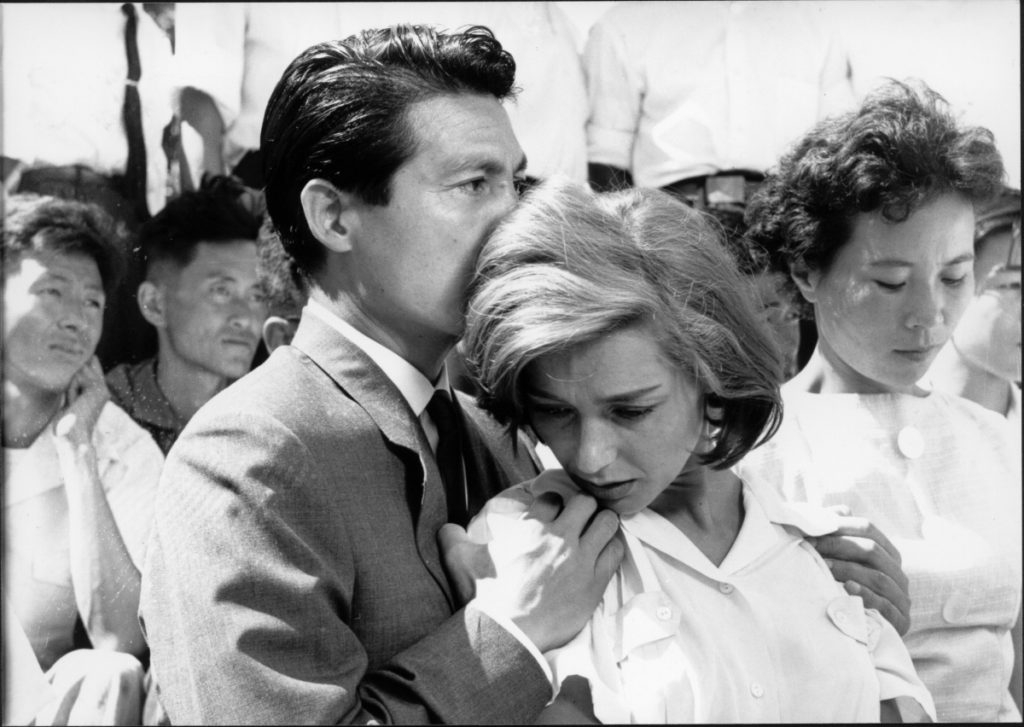

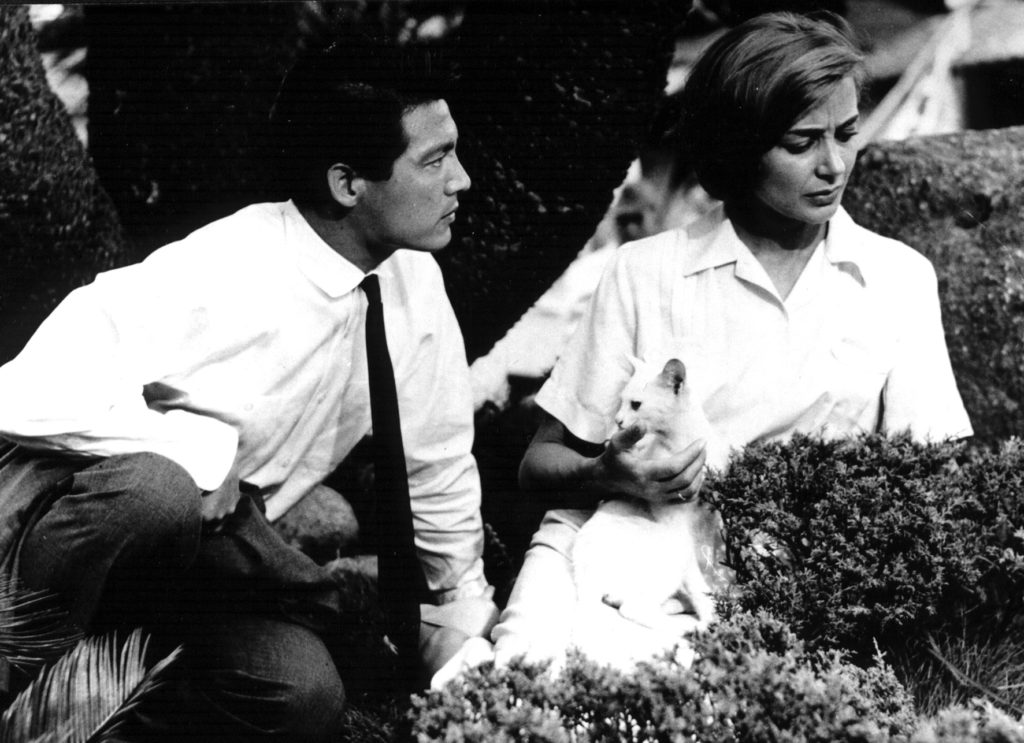

Однажды в отеле Хиросимы встретились двое – японский архитектор и французская актриса. Он хочет развития отношений, а она завтра улетает. Его семья погибла при атомной бомбардировке Хиросимы, пока он служил на фронте, а её заперли в подвал свои же родные за то, что в период оккупации она закрутила бурный роман с немцем. Они не могут, не должны быть вместе – и оба на протяжении 48 часов пытаются ответить на вопрос «почему?..».

Наверное, это самый известный фильм Алена Рене – но и парадоксальным образом самый недопонятый, нерасшифрованный, будто бы антизрительский: несмотря на статус антивоенной классики, широкие массы до сих пор определяют его в интеллектуальную заумь, кино на важную тему с изощрённой повествовательной структурой. Структура и правда изощрённая – как диалог чувств, как человеческая память, как попытки осмыслить драму постороннего (или тем более посторонних) – и тем не менее это кино говорит о нашем дне гораздо больше и честнее, чем самые непредвзятые (если такие вообще остались) новостные репортажи.

Жиль Делёз писал, что Рене открыл парадокс одной памяти на двоих, где настоящее – это место забвения, направленное само на себя. Упрощая, можно сказать, что герои «Хиросимы» познают друг друга через прошлое – уже прошедшее здесь всегда служит комментарием к ещё не наступившему. «Как хорошо быть когда-нибудь с кем-нибудь», – говорит героиня Эмманюэль Ривы: важнее всего здесь перспектива, материя, для которой настоящего не существует – ведь «сейчас», как известно, никогда не направлено на какой-то конкретный момент и постоянно зажато где-то между «было» и «будет».

Нас определяют наши воспоминания – и мужчину и женщину в этом фильме определяют воспоминания об убийстве: в его случае это коллективная травма, вспышка, унёсшая за 8 секунд 200 тысяч жизней, в её – частная трагедия, убийство немца, с которым она хотела сбежать в Баварию в день освобождения Франции. Тогда многих поразило это крамольное сопоставление глобального катаклизма с грязной мелодрамой распущенной «немецкой подстилки», да ещё и внутри сюжета про адюльтер. Но в том и состоит гениальность по-настоящему большого художника – он умеет универсализировать личные переживания.

«Ты ничего не знаешь о Хиросиме», – говорит он ей. «Я знаю всё», – возражает она ему. «Всё» и «ничего» ключевые определения в данном споре: она четырежды посещала музей, видела хронику (подробные кадры из которой сопровождают весь первый акт), а сейчас снимается в каком-то напыщенном антимилитаристском фильме – но по-прежнему ничего не знает о Хиросиме. А у него там погибла вся семья – и он знает о Хиросиме всё. Разница лежит в области между образом и опытом: можно годами изучать документальные кадры ужасов войны, но ни на йоту не приблизиться к осознанию её иррациональной, чудовищной природы; чужая память всегда остаётся чужой – и постороннему никогда не будет суждено до конца понять её носителя.

Чудо фильма «Хиросима, моя любовь» заключается в том, что через ассоциативный монтаж Рене уравнивает горе главных героев, и язык кино в данном случае – это кисть экзистенциалиста, рисующего диптих зарождающегося чувства: он расскажет ей о Хиросиме, она ему – о том, как потеряла свою любовь в маленьком французском городке Невере. Пережитая травма позволяет им персонализировать чужую – и жизнь постепенно побеждает смерть, как на вступительных кадрах, где застывшие покойники, усыпанные радиоактивным пеплом, растворяются в потных телах возбуждённых любовников. Желание понять другого, заглянув в себя, порой сильнее любых культурных и идеологических барьеров – простая мысль, которую в это непростое время мы все должны напоминать себе как можно чаще.