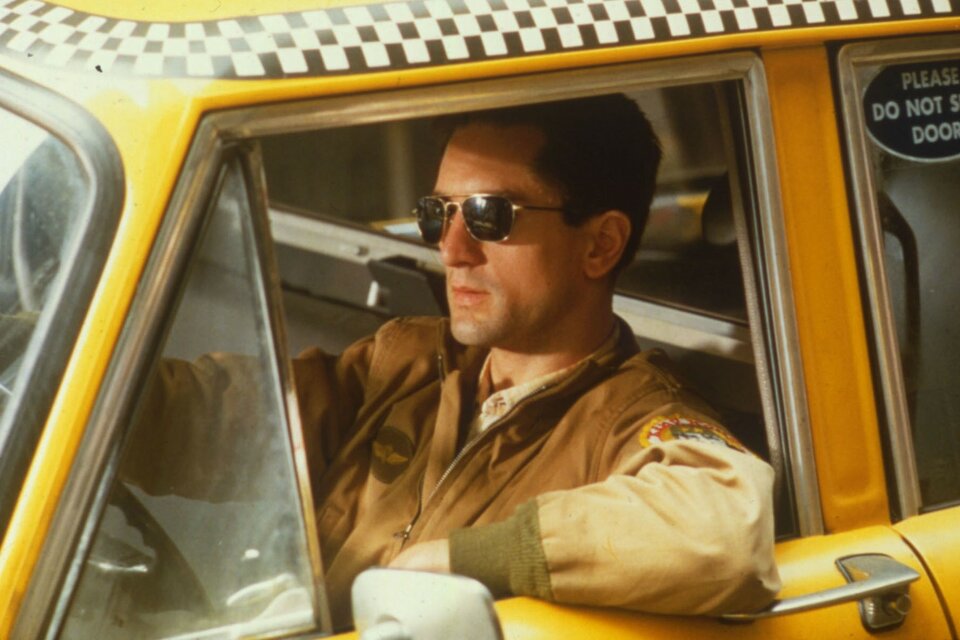

По случаю 45-летнего юбилея и кинотеатрального релиза «Таксиста» Константин Мышкин вспоминает шедевр 1976-го года, который вошёл в историю как алхимический эксперимент над кинематографом в чудодейственном соединении металлов: сценария Пола Шредера, режиссуры Мартина Скорсезе, уверенной актёрской игры Роберта Де Ниро и завораживающего саксофона Бернарда Херрманна.

Как город складывается из его частей: дорожных артерий, авеню, стритов и стальных каркасов небоскрёбов, так и поэтика «Таксиста» – в его комплексном и синергийном эффекте, где в довесок к творческому ландшафту 70-х – свободолюбивому Новому Голливуду с сексом, наркотиками и репрезентативным насилием, прилагается и политический: Уотергейт и позорная война во Вьетнаме, закончившаяся выводом войск в 1973-м году, вернее – выбросом в нью-йоркскую гавань тысячи травмированных военных – социопатов и носителей посттравматического синдрома, для которых война будет длиться вечно.

Поэтику «Таксиста» определяет то же, что и поэтику «Божественной комедии» – пространственная среда, осязаемая и материальная архитектура, где в урбанистических джунглях Нью-Йорка существует свой genius loci. Весь нарратив фильма – одинокие блуждания мизантропа Трэвиса Бикла, предзадается центростремительной силой драматургии – от мрачных кварталов города к центру, через толпы грешников и изгнанников: шлюх, сутенёров, преступников и, наконец, в жерло политической борьбы, к сенатору Палантайну (Леонард Харрис) – главной цели истомлённого таксиста, для которого большой город – источник ужаса во всей его социальности. В кинематографе вообще (не только голливудском) никто так дотошно и исследовательски не подходил к созданию эффекта большого города – с экспрессионистским почерком Скорсезе, живописующим ад: густой пар, валящий из труб, гул и смех ночных гуляк – искателей наживы и быстрых удовольствий, красочных огней светофоров и неоновых всполохов порнокинотеатров. Нью-Йорк, являющийся главным героем «Таксиста», живет как полноценный организм: питается, движется, роется и изрыгает нечистоты. В этой воронке «Большого яблока» натурально бурлит грязь: параноидальная атмосфера мегаполиса становится одновременно психической картой Трэвиса – его аберраций, маний и фобий. Поэтому для нас так двусмысленна оптика событий в «Таксисте» – это солипсистская реальность героя? Его запредельные фантазии? Или суровая действительность? Это Нью-Йорк бывшего морского пехотинца или город такой сам по себе – грязное болото с испарениями, накрытое канализационными люками и пропахшее уличной едой?

Сценарист Шредер написал этот мрачный пейзаж за две недели, будучи выброшенным на улицы. Жара нью-йоркских ночей, неблагоприятный политический климат и мусорная вонь из помойки на Таймс-сквер – сама реальность во многом предопределила карту «Таксиста» – города возможностей и интеллектуальной столицы XX века, ставшего новым Содомом. Отсюда у «Таксиста» такой религиозный запал – история одинокого и неудовлетворенного мизантропа как спасительного ангела, как чистильщика, несущего вместе с кровью и гневом праведное очищение. «Таксист», создав нетленный образ антигероя Трэвиса Бикла, продолжает развитие одной из главных идей в пространстве американских мифов, между двумя нарративами – вестерном и супергеройским комиксом. Здесь насилие легитимировано, обусловлено самой психогеографией города, его испорченностью и обречённостью – вестерн оправдывал любой акт жестокости (в основном против индейцев) как необходимость в становлении нации, комикс будет делать ровно то же самое, нарядив психопатов в костюмы и позволив действовать на правах вигилантов. «Таксист» и его ночной мститель – частный пример из общей культурной практики Америки, где ковбой Джона Уэйна, Бэтмен или Трэвис Бикл выражают тотальный отказ от политики – ради действенных, быстрых и судьбоносных решений. Реальность – всегда более политизированная, чем само кино, окажется скучнее и прозаичнее: преступность в Нью-Йорке уменьшится усилиями мэра Рудольфа Джулиани. Кинематограф – всегда более страстный и целенаправленный в своём религиозном порыве, даст ход очистительному мифу и пафосу – грязь с улиц «смоет» Трэвис Бикл, убеждённый в праведности своей борьбы. У кино есть своя правда: в нём социальные и политические вопросы должны решаться антисоциальными и антиполитическими методами, иначе какая, в самом деле, на экране будет интрига, драма и борьба. В этом хитрая история победы религиозного пафоса над всякой политикой и стратегией – очень хорошо, кстати, подобную идею выражает «Жесткач» (1978) – проект Пола Шредера уже в статусе режиссёра, где история поиска дочери – вчерашней папиной послушницы и сегодняшней порнозвезды, превращается в религиозное паломничество для отца, своеобразный путь в ад, где спастись суждено лишь единицам.

В «Таксисте» Де Ниро борется с городом как с живым существом: гнев обречённого водителя – это гнев вчерашнего праведника. Но трагический пафос фильма заключается в том, что город – зловонное чудовище, чьим дыханием становятся зловещие перкуссии композитора Бернарда Херрманна, оказывается безумнее Трэвиса и попросту сильнее его. Одинокий неудачник столь бессилен перед греховным монолитом Адской кухни, что отчаивается до акта насилия – как последнего способа достучаться и выразить крик души. Но не этого ли мы боимся, смотря на отчаявшихся людей: от расистов и фундаменталистов до инцелов и доморощенных скулшутеров?

Комментарии 7