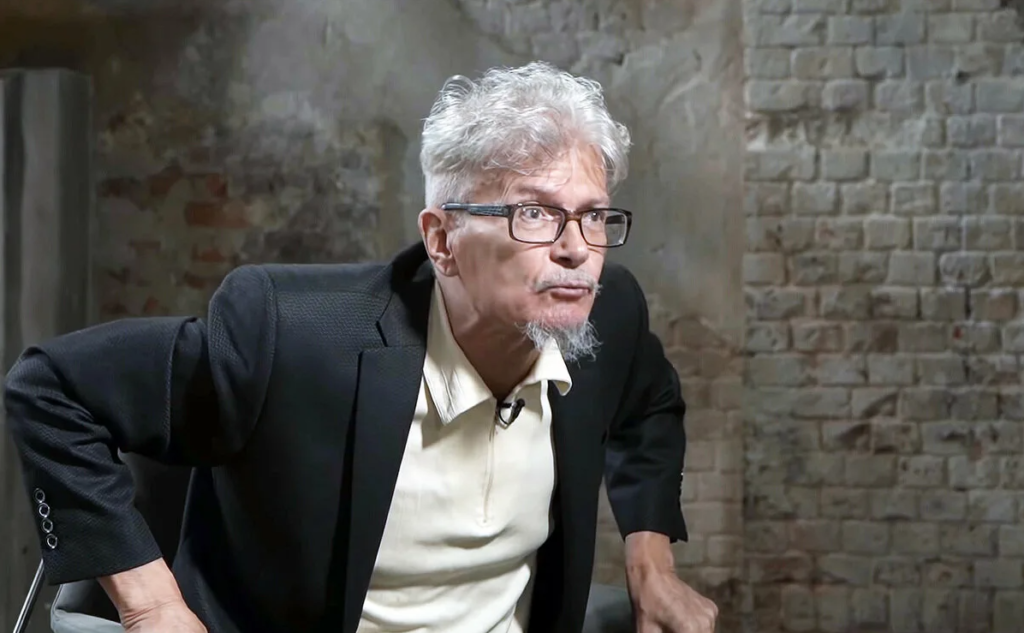

Сегодня своё 80-летие мог бы отметить Эдуард Лимонов – выдающийся писатель, одиозный политик и заправский трикстер. В своей литературе он выковал миф о бунтаре, фланёре, мученике, революционере. То есть – о себе самом, молодом негодяе и путешествующем старике, о нонконформисте Эдичке и о желчном, но справедливом Деде. Его вкус в кино – равно как и в литературе, живописи, политике – был донельзя своеобразен, оригинален. Он искал в седьмом из искусств священных монстров – и, найдя, с жаром возносил, успевая с легкой руки костерить общепризнанные шедевры. Сергей Кулешов копается в киновкусах Лимонова, вспоминает о его появлениях на экране и о жизни прозы творца под объективом камеры.

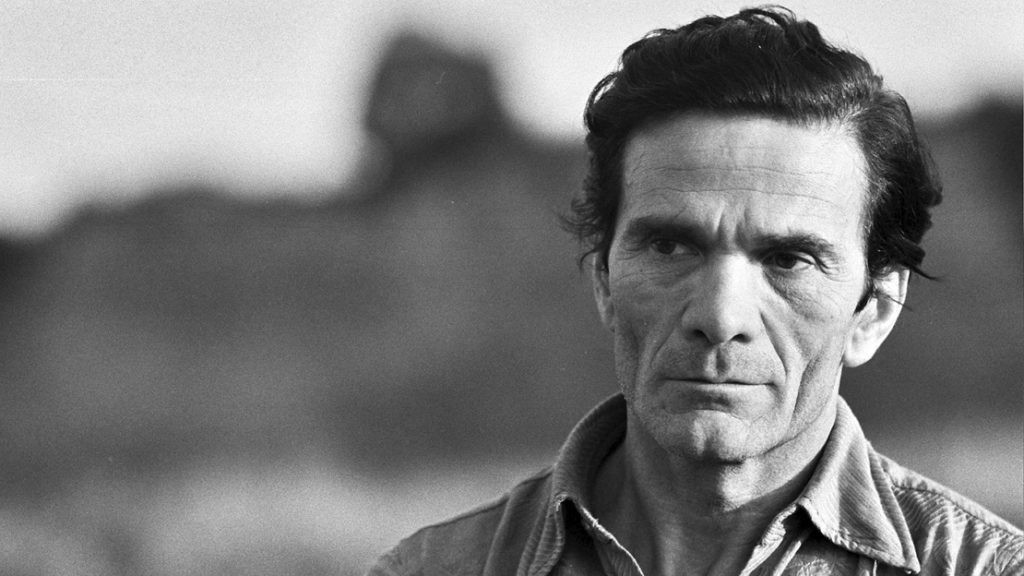

Священные монстры: диалог с Пьером Паоло Пазолини

Главным режиссёром для Лимонова (если верить его многочисленным текстам, интервью и т.д.) был Пьер Паоло Пазолини, автор «Царя Эдипа» (1967) и «Теоремы» (1968). Ему посвящена глава в «Священных монстрах» – сборнике портретов признанных людей, некоторых из которых Эдичка разоблачает (как, к примеру, «наше все» Пушкина), а некоторых – превозносит. Целая глава книги посвящена Пазолини, единственному, между прочим, кинематографисту, которому нашлось место в этом пантеоне.

Пересказывать Лимонова бесполезно, да и текст этот легко гуглится. Следует заметить лишь то, что Эдуард Вениаминович в Пазолини ценил, в первую очередь, его интенции радикального мыслителя. Пазолини и сам начинал как поэт и прозаик, прославился не только фильмами, но и дискуссионными статьями, публицистическими очерками, разномастными манифестами; был убежденным марксистом и глубоким исследователем христианского мифа, тонким эстетом и яростным революционером. Никого не напоминает?

На YouTube хранится видео, в котором Лимонов беседует с Пазолини на его могиле. Вспоминает, как его вдохновило отношение режиссера к студенческим бунтам 68-го: итальянец пошёл против коллег, когда призвал поддерживать полицейских – «настоящих отпрысков настоящих рабочих», – а не рафинированных, избалованных детей, севших за университетскую скамью с набитыми портмоне. И, конечно, Эдичка благодарит мэтра за его фильмы, рассказывает покойнику о том сокрушительном эффекте, который на него произвёл «Сало, или 120 дней Содома» (1975).

Их – рождённого в католической Болонье маргинала и выросшего в послевоенном Харькове хулигана – объединяет нежелание встраиваться в какой-либо заданный формат, в поток, в конъюнктуру. В каждом из них уживались высокий вкус и тяготение к пограничным областям – радикальной сексуальности, запаху пороха и неприкрытому натурализму. Если посмертие и есть – почему бы этим двоим enfant terrible не продолжить там беседу?

«Полная чепуха, если отвлечься от пиетета»: о киновкусах Эдички

Вынесенную в подзаголовок претензию Лимонов адресовал «Иметь и не иметь» (1944) – экранизации Эрнеста Хемингуэя, родом из «золотого века» Голливуда. В одном из предыдущих ЖЖ-постов (главная площадка для словоизлияния всех и вся) его гнев пал на похожую «Касабланку» (1942) с тем же Хамфри Богартом, контрабандистами и геройским колоритом. Эти общепризнанные шедевры Лимонов находил «пресными» и «пропагандистскими».

Продолжая идти против диктата «высокого вкуса», он хвалил «Терминатор: Тёмные судьбы» (2019), обзывал Чаплина и Эйзенштейна «послушными ландскнехтами культуры», но даже в плохих фильмах неизменно отыскивал идеалы женской красоты. Лорен Бэколл, Одри Хепберн, Брижит Бардо и прочие представительницы прекрасного пола занимали, кажется, все его зрительское внимание. Как же тот, кого признали едва ли не самым талантливым писателем поколения, мог воспевать проходные бэшки вроде «Темноты солнца» (1968)?

Ответ – в темпераменте. Лимонов был не созидатель, но разрушитель: его возбуждала динамика, раздражала глянцевость, манил пусть кустарный, но зубодробительный экшен. Если и включать Тарковского – то строго «Сталкера» (1979), где люди живут, мыслят, чувствуют на пределе человеческих возможностей. Смотреть же за тем, как одинокий Олег Янковский молчаливо бредёт куда-то 10 минут – нет, увольте, «Эдди» успеет за это время написать стих, откупорить вино и найти финансы для (запрещённой на территории РФ) партии.

Ну, и то, что мимо массовых авторитетов Лимонов не мог пройти, не плюнув кому-то под ноги, объясняет многое в его оценках. Становятся ли они от этого менее ценными? Быть может, зато заставляют уважать нонконформизм автора. Если он, конечно, последовательный.

Лимонов на экране

Эдуард Вениаминович появился в нескольких документальных фильмах, посвящённых НБП. В «Да, смерть» (2004) и в «Революции, которой не было» (2008) он предстаёт игривым вождем, автором «многофигурного романа из плоти и крови». Обнимает вернувшегося из тюрьмы партийца, возглавляет штурм улиц, сочиняет на ходу лозунги. Эти кадры отвечают на вопрос о причинах бешеной популярности Лимонова-политика среди молодёжи 90-х – начала 2000-х: никогда ещё борющееся за власть объединение не было столь экстравагантным, не столько этическим, сколько эстетическим проектом. Участие Александра Дугина, Егора Летова и Сергея Курехина, безусловно, помогло, но львиную долю успеха пришлось стяжать именно Лимонову. Поэта и романтика на баррикадах, готового пойти на заклание, способного лишиться свободы (он отсидел срок в Лефортовской тюрьме), но не творческого запала (в застенках он написал 4 книги).

Творчество Лимонова нашло своё отражение (пока) в одном фильме, зато каком! «Русское» (2004) Александра Велединского – вольная экранизация харьковской прозы писателя, «склеенная» из фрагментов романов «Подросток Савенко», «Молодой негодяй», «У нас была Великая Эпоха» и «Русское». Юный Эдди, сыгранный насупленным Андреем Чадовым, носится по Харькову 1950-х годов в поисках денег. Ради благородной цели – сводить красавицу Светку в ресторан. Но сделать это не так то просто. Перед тем, как «забить на девку», парень успеет вскрыть кассу в магазине, порезать вены ножом, лечь в местную психбольницу Сабурку, сбежать из неё, написать с десяток стихов и узнать от врача, что «в основе его поступков – не болезнь, а невнимание мира».

Дебют Велединского – атмосферная одиссея по маргинальным уголкам послевоенного Харькова. В духе прозы Лимонова – с обаятельными ворами-рецидивистами, забулдыгами, мечтающими о космосе, и шизофрениками, цитирующими Хлебникова. Этот фильм, как и любая книга Эдуарда Вениаминовича, представляет собой комбинат приключений, в котором галлюцинации и сны не стопорят повествование, а лишь добавляют ему драйвовости. Да и из юного Чадова молодой поэт-хулиган, ранимый и заводной, вышел отменным. Дать бы Велединскому, оправдавшему статус мастера фильмами «Живой» (2006), «Географ глобус пропил» (2013) и «В Кейптаунском порту…» (2019), экранизировать всю прозу Лимонова. А то кинобудущее у неё, прямо скажем, пугающее…

«Лимонов, баллада об Эдичке»: грядущий байопик

В прошлом году стало известно, что Кирилл Серебренников работает над биографическим фильмом о писателе. Сценарий был написан режиссером в тандеме с другим известным постановщиком Павлом Павликовским с оглядкой на роман Эммануэля Каррера – французского биографа Лимонова. В главной роли заявлен выдающийся актёр Бен Уишоу, известный по ролям в картинах «Парфюмер: История одного убийцы» (2006) и «Облачный атлас» (2012).

Помимо озвученных многими догадок о том, что, дескать, Лимонова должен играть сам Лимонов, есть и другие поводы для беспокойства. «Петровых в гриппе» Серебренников адаптировал для экрана в излишне театральной манере, чему текст писателя Алексея Сальникова – сюрреалистичный и одновременно бытовой – сопротивлялся будто сам по себе. Формально «Лимонов, баллада об Эдичке» – не экранизация, однако, как известно, всех волнуют не подробности жизни автора, а его миф. Миф, созданный через прозу, очерки, памфлеты, эфиры политических ток-шоу. Лимонов за долгие годы зарезервировал право быть единоличным биографом себя, живым и страстным, пережевавшим в себе много больше, чем, собственно, пережившим. Модный либеральный художник Серебренников пусть и прошёл жестокую обструкцию (речь о резонансном деле «Гоголь-центра» и домашнем заключении режиссера), но равными одиозностью таланта и свободолюбием личности похвастаться не может. Не случится ли так, что залихватская биография, уместившая в себе эмиграцию, войны, всемирное признание и старческий стоицизм, превратится в трагедию талантливого человека, «соблазнённого фашизмом»?

Посмотрим. Авось, бунтарь и себялюбец Лимонов нашёл бы повод посмеяться над потугами бывшего худрука «Гоголь-центра». И слепить пару-тройку сочных эпитетов и сравнений, которые не грех было бы процитировать. Они сообщили бы нам кое-что и о природе кино. Но в первую очередь – о природе их автора, который даже после смерти продолжает вести свой «дневник неудачника», адресуя его сотням тысяч других таких же.

Комментарии 1